Un architecte paysagiste au service de Genève

Armand Auberson, trente ans de projets pour fleurir la ville

Par Claire Méjean, Service des espaces verts de la Ville de Genève, et Géraldine Glas, Unité pour la conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève

Bulletin 3/2025 – Freiraum und Landschaft, 07. Oktober 2025La Ville de Genève publie le résultat d’une recherche menée par le Service des espaces verts et l’Unité pour la conservation du patrimoine architectural. L’étude des projets conçus par Armand Auberson durant sa carrière au Service des parcs et promenades est née de la nécessité de documenter les aménagements paysagers hérités du 20e siècle et encore peu connus.

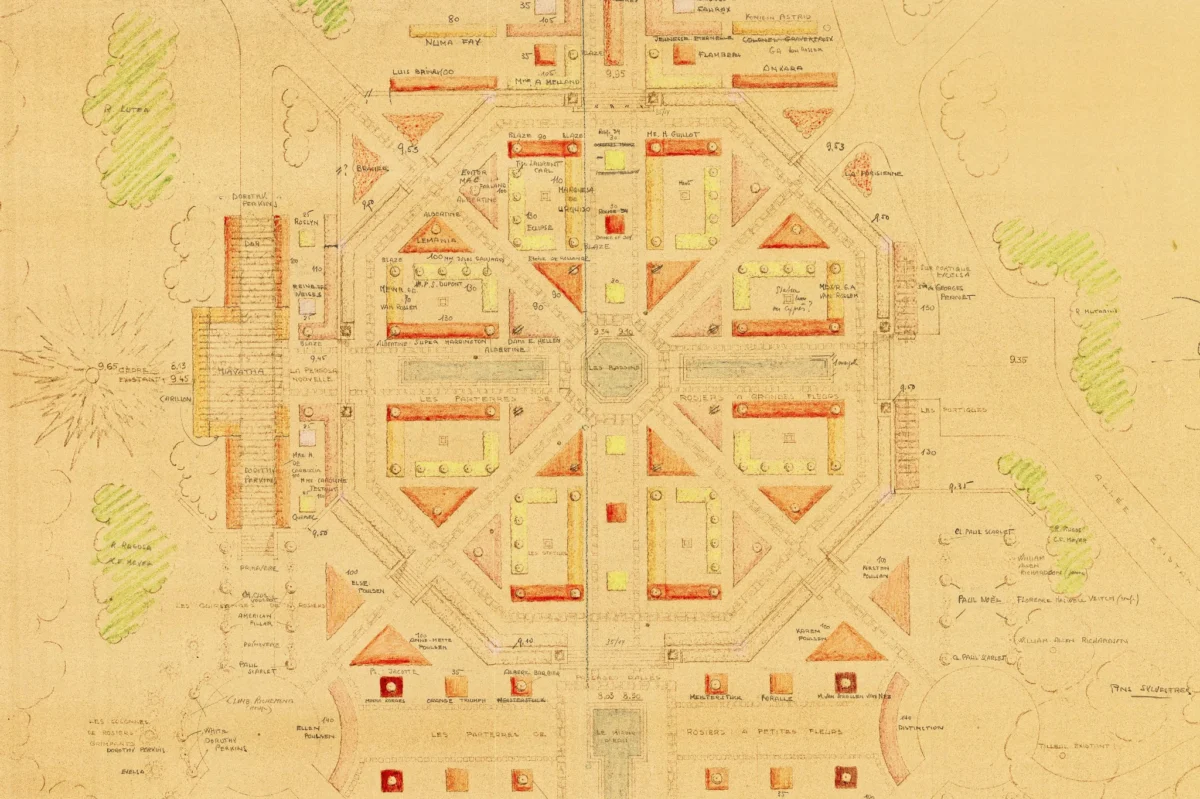

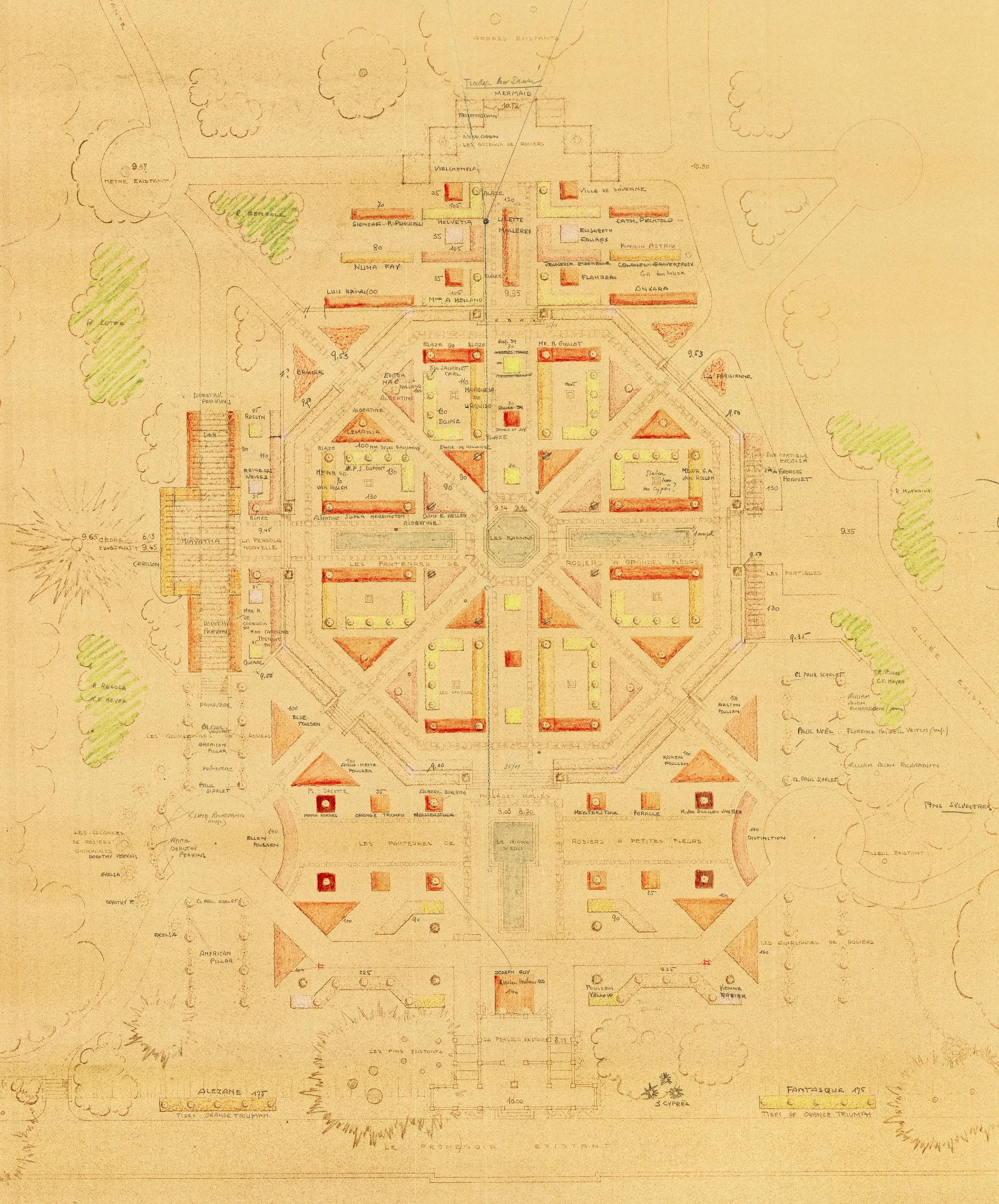

Plan de répartition des couleurs et des variétés, roseraie du parc La Grange, 1941 (détail). © Ville de Genève, AVG 530.F/3100

Peu investigué, le patrimoine architectural paysager a déjà en partie disparu à Genève. Il est fragile, comme tout jardin, et se confronte notamment aux défis liés à la densification et au dérèglement climatique. La Ville a initié de nombreuses études sur les parcs historiques dont le Service des espaces verts (SEVE) a la gestion. Ces monographies présentent leur développement en détail mais aucune approche plus thématique, ou visant à les replacer dans un contexte stylistique élargi au niveau national ou européen, n’avait encore été proposée.

L’Unité pour la conservation du patrimoine architectural (CPA) et le SEVE ont aussi constaté une méconnaissance des architectes paysagistes romands, contrairement à la Suisse alémanique où les travaux de Gustav Ammann et Ernst Cramer ont pu être mis en avant. L’ouvrage permet de présenter de manière détaillée, et largement illustrée, les aménagements que Armand Auberson a dessinés durant les trois décennies passées au Service des parcs et promenades de la Ville de Genève.

La constitution d’une profession

Le statut d’architecte paysagiste n’existant pas encore dans les années 1920, Armand Auberson suit une formation horticole à l’école de Châtelaine à Genève. Avant d’intégrer le Service des parcs et promenades en 1939, il rejoint durant une dizaine d’années l’équipe de Charles Lardet à Lausanne où il participe à toutes les tâches de l’entreprise : culture, entretien, création de jardins et gestion. Charles Lardet l’associe aux concours auxquels il se présente et l’invite à participer à des congrès internationaux, comme à Paris en 1937 lors du 1er congrès international des architectes de jardins. C’est aussi à cette période qu’il commence à enseigner, donner des conférences et apporter sa contribution dans la presse spécialisée. Une implication qu’Auberson maintiendra tout au long de sa carrière, quel que soit le poste qu’il occupera.

A Genève, il débute en tant que commis sous la direction d’Éric Bois, un horticulteur qui se donne comme objectif de moderniser l’aménagement des espaces plantés. Puis il sera technicien, architecte paysagiste pour finalement devenir chef de service en 1955, fonction qu’il occupera jusqu’en 1971. Les plans signés de sa main sont en grande partie antérieurs à 1955, une période dense en termes de projets puis de réalisations. Le contexte s’y prête, la Ville possède depuis les années 1930 un foncier important destiné à des parcs publics et pour lesquels Auberson va proposer sa vision et devenir un acteur incontournable des jardins genevois.

Protéger les espaces libres

La conservation des parcs existants, souvent hérités d’anciens domaines agricoles, est une des missions principales que se fixe Armand Auberson : là où certains voient un réservoir de surfaces disponible, il voit des espaces libres à protéger. Il défend alors l’importance du rôle des jardins comme vecteur de bien-être pour les habitants grâce à la beauté des lieux et au cadre reposant. Malgré les difficultés liées au conflit mondial, Armand Auberson ne reste pas inactif et même durant cette période de mobilisation, le fleurissement est maintenu et de nouveaux plans sont élaborés. Ainsi, lors de la mutation très rapide de la ville pendant l’après-guerre, que ce soit avec la création de nouveaux quartiers d’habitation ou le développement du réseau routier, le Service des parcs et promenades prend une position très volontaire et réalise de nombreux projets. Pour répondre aux changements de pratiques, Armand Auberson crée dans les années 1950 et 1960 de nouveaux aménagements pour enfants : des places de jeux et une série de six pataugeoires. Ces équipements sont dessinés comme des jardins de jeux et de baignade et leurs compositions sont soigneusement étudiées. Même si le programme est innovant et les matériaux contemporains, il reprend les codes de l’histoire et de l’art des jardins : symétrie, perspective et effets de profondeur.

La grande allée associant bouleaux et forsythias, depuis le portail d’entrée du parc La Grange, 1947. © Ville de Genève, Service des espaces verts

A la fin des années 1960, il demande à participer aux arbitrages liés aux projets se développant à l’échelle urbaine pour pouvoir conserver les arbres du domaine public. Il insiste alors auprès des décideurs municipaux sur le rôle des arbres et de la nature pour assurer un meilleur cadre de vie face à la pollution croissante. Il quittera le Service des parcs et promenades au moment où se décidera la constitution d’un inventaire cantonal des arbres et des objectifs de compensation en cas d’abattage.

De la roseraie à l’horloge fleurie

Horticulteur passionné de fleurs et d’architecture régulière, l’approche d’Armand Auberson représente un jalon entre l’art des jardins élaboré au 19e siècle et la période moderne. Il soigne les décors fleuris d’un héritage horticole qu’il connait finement, comme la mosaïculture, et crée des évènements floraux contemporains pour le plaisir des habitants. Ces aménagements participent au rayonnement international de la ville en faisant des parcs un attrait touristique. On lui doit, entre autres, l’aménagement de la roseraie du parc La Grange (1946), de l’horloge fleurie installée au Jardin anglais (1955) et du jardin de dahlias de la Perle du lac (1958). Si cette dernière réalisation, tout comme la roseraie, reprend des codes plus assumés de la modernité, chacun de ses projets s’intègre à son contexte grâce à la bonne connaissance de l’histoire des lieux. Armand Auberson parvient ainsi à chaque fois à former un tout cohérent. Ce n’est pas tant un projet phare qu’il faut retenir de sa carrière mais la qualité et la cohérence de ses réalisations, réparties sur l’ensemble du territoire de la Ville, et qui participent à enrichir les typologies végétales. Il n’intervient pas uniquement dans les sites emblématiques de la Rade mais aussi dans les parcs de quartier comme au jardin des Délices, où il propose une réinterprétation des codes classiques de la broderie. Au parc Beaulieu, il transforme un ancien domaine agricole patricien en parc public, dans lequel il réaménage l’ancien espace productif en centre horticole.

Soigneusement documenté

L’élaboration de ce livre a été l’occasion d’étudier et de présenter le fonds d’archives du SEVE, très riche et cependant encore peu exploité. Armand Auberson a participé à constituer ce fonds au milieu du 20e siècle en documentant avec rigueur, et tout au long de sa carrière, les projets et les réalisations sous forme de plans, photographies et diapositives. Ayant écrit de nombreux articles dans les journaux – spécialisés ou non – il a laissé des traces précises de ses intentions et réflexions, orientées par ses lectures et visites régulières de parcs en début de carrière ainsi que par ses échanges au sein du réseau professionnel international qu’il a su créer. Cette multiplicité et ce foisonnement de sources sont une opportunité pour éclairer les pratiques locales alors que les archives d’autres architectes paysagistes genevois contemporains n’ont pas été conservées.

Cet ouvrage fait connaître les réalisations produites durant la longue carrière d’Armand Auberson à Genève et, tant le catalogue que les thèmes traités dans les divers chapitres, ne manqueront pas de nourrir la réflexion sur la conservation et la mise en valeur de ses projets. Enfin, il permet de contribuer à la connaissance des pratiques européennes durant l’après-guerre en termes d’architecture du paysage en apportant un exemple helvétique.

« Armand Auberson, un paysagiste au service de Genève, 1939-1971 », publication de la Ville de Genève, sous la direction de Claire Méjean et Géraldine Glas, relecture scientifique et préface de Odile de Bruyn, préface de Alfonso Gomez, avec les contributions de Hélène Rappaz, Valérie Hoffmeyer et Klaus Holzhausen, distribution Infolio, Gollion, 2025, www.infolio.ch, ISBN 978-2-88968-177-8.