Nah am Wasser gebaut

Fünf Meilensteine und hundert Jahre Engagement für die Planung von Freiräumen

Von Peter Wullschleger, Landschaftsarchitekt, BSLA-Geschäftsführer 1995–2023

Bulletin 3/2025 – Freiraum und Landschaft, 07. Oktober 20251925 gründeten neun Unzufriedene den Bund Schweizerischer Gartengestalter. Sie wollten für ihre Planungs- und Gestaltungsarbeit angemessen entschädigt werden. Fünf wegweisende Projekte zeigen: Der Bezug zu Gewässern zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Schweizer Landschaftsarchitektur.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich die Differenzierung und Spezialisierung im Gartenbau stetig weiterentwickelt. Lagen früher alle zum Garten gehörenden Leistungen in der Hand eines Einzelnen, des Gärtners, so gab es bereits 1925 Spezialisten für Gemüse, Blumen oder Obst, für Baumschul-, Topfpflanzenkulturen oder Gartenunterhalt. Daneben entwickelte sich auch das Projektieren und Ausführen von Gartenanlagen zu einer Sonderaufgabe, zum Beruf des Gartengestalters. Die heutige Bezeichnung Landschaftsarchitekt/in widerspiegelt ein verändertes Berufsbild und Selbstverständnis.

Abb. 1: Der Sihlsee im Kanton Schwyz, geschaffen zur Stromerzeugung, mit der Uferbepflanzung der Gebrüder Oskar und Walter Mertens aus dem Jahr 1936. © Noah Santer

Auslöser für die Gründung des Bundes Schweizer Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen (BSLA) vor 100 Jahren als Bund Schweizerischer Gartengestalter (B.S.G.) war die in einem Schreiben von Walter Mertens an seine Gärtnerkollegen geäusserte Feststellung, dass «gewisse Architekten und Privatleute immer wieder versuchen, die Gartenbauer zu Gratis-Plan-Arbeiten zu veranlassen», und dass «durch Eingehen auf solche Ansinnen oder durch Offerieren solcher Gratis-Arbeit unserem Beruf jährlich Tausende von Franken für den persönlichsten und daher wertvollsten Teil unserer Arbeit verloren gehen». So wurde denn auch die Arbeit an der «Honorar-Norm für gartenarchitektonische Arbeiten» zügig an die Hand genommen. Sie umfasste lediglich vier Seiten, entsprach im Aufbau aber bereits der späteren BSLA-Honorarordnung, die 2003 in die Ordnung SIA 105 für Leistungen und Honorare der Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten überführt wurde.

Die Gartengestalter verstanden sich jedoch auch als Kulturschaffende. Gründungspräsident Mertens schrieb in der «Schweizerischen Bauzeitung» vom 5. Dezember 1925: «Dieser ‹B.S.G.› will ernsthaft mitarbeiten an den Aufgaben unserer Kultur. Er will den Sinn für Gartenschönheit wecken und bilden und will dahin wirken, dass die Bedeutung des Gartenlebens für die seelische Kultur des Volkes immer besser erkannt werde.»

Die Berechnung von Honoraren für Planungsleistungen war in der Schweiz lange Zeit eine einfache, fast mechanische Angelegenheit: Man nahm die Baukosten und rechnete einen Prozentsatz darauf. 100 Jahre nach der Gründung des BSLA steht die Planungsbranche in Bezug auf die Honorierung ihrer Leistungen vor einem Paradigmenwechsel. Statt Baukosten sollen künftig nachvollziehbare Kriterien den Aufwand bestimmen. Planung ist nicht länger eine kostenabhängige Dienstleistung, sondern eine kulturelle, funktionale und strategische Leistung. «Wer Baukultur will, nimmt Planungsarbeit ernst. Und bemisst sie auch richtig», proklamiert der SIA 2025.

Landschaft

1938 hatte der B.S.G. einen «Arbeits-Ausschuss für Landschafts-Gestaltung» gewählt. Sein Bestreben war es, «nicht nur im Sinne des Heimat- und Naturschutzes bestehende wertvolle Naturdenkmale zu konservieren, sondern auch überall mitzuwirken, wo das Antlitz unserer Heimat neu gestaltet wird».

Am 12. April 1941 erschien die «Schweizerische Bauzeitung» als «Sonderheft über Landschaftsgestaltung». Walter Mertens zeichnet in seinem einleitenden Artikel einen 13 Punkte umfassenden Katalog der landschaftsgestalterischen Aufgaben vom Bau von Verkehrsinfrastrukturen bis zur Landesplanung. Sein Kollege Gustav Ammann schlug in seinem Beitrag noch radikalere Töne an. Die Landschaftsveränderungen im Zuge grossräumiger Meliorationen sowie der Anbauschlacht in der Land-, aber auch in der Forstwirtschaft bezeichnet er als Verwüstungen und fragt, «wer übernimmt denn eigentlich […] die Verantwortung für diese gewaltigen Eingriffe und Veränderungen ästhetischer, aber auch klimatischer, biologischer und wasserbaulicher Art?», «Ist hier jemand Massgebender dabei, der wirklich Erfahrung hat auch in Bezug auf Pflege und Gestaltung des Landschaftsbildes und der nicht nur an technischen Nutzen denkt?». Er fordert eine umfassende, landschaftsbasierte Regional- und Landesplanung und prophezeit: «Die Entwicklung wird letzten Endes zu einer landschaftsgebundenen Stadtform und zu einer gesunden und schönen Landschaftsform führen.» Die Hoffnung blieb leider unerfüllt, bis heute. Mit dem erweiterten Landschaftsbegriff der Europäischen Landschaftskonvention flammt die Diskussion um eine landschaftsbasierte Raumplanung jedoch wieder auf.

Sihlsee

Eines der ersten landschaftlichen Grossprojekte, das von einem Landschaftsarchitekten begleitet wurde, hatte dramatische Nebenwirkungen. 107 Familien mussten Anfang der 1930er-Jahre durch die Stauung des Sihlsees Haus und Hof verlassen. Die Etzelwerk AG legte Wert auf eine harmonische Integration des künstlichen Gewässers in die Einsiedler Hochebene. Der stark schwankende Wasserspiegel schaffte breite, bei Niedrigwasser unansehnliche Uferzonen. So beauftragte die Eigentümerin die Gebrüder Oskar und Walter Mertens 1936 mit der Pflanzplanung. Diese hat nichts gärtnerisches, sondern besteht ausschliesslich aus standortheimischen Arten. Die Nachfolgefirma Mertens und Nussbaumer war bis in die 1950er-Jahre mit der Planung von Pflege und Ergänzungspflanzungen betraut, im Bestreben, das gewünschte harmonische Gesamtbild zu erhalten (Abb. 1).

Saffa

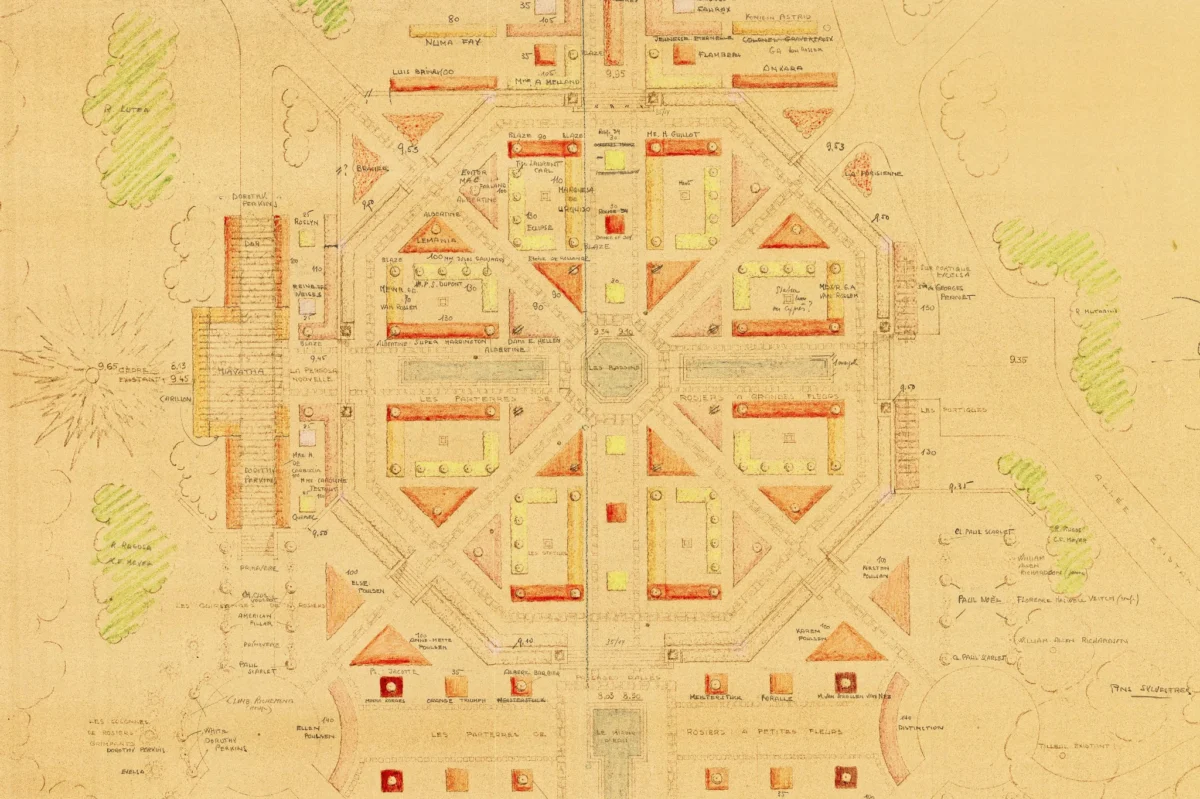

Bei einem weiteren Projekt am und im Wasser lag der Fokus weniger auf Integration. Am 17. Juli 1958 öffnete in Zürich die zweite Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit (Saffa) ihre Tore. Die weitläufig auf dem ehemaligen Landi-Gelände am linken Zürcher Seeufer angelegte Schau im Grünen präsentierte Arbeit und Leben der zeitgenössischen Schweizer Frauen in zahlreichen Architekturen wie Pavillons, Zeltbauten und Mustergebäuden. Auch eine künstlich aufgeschüttete Insel gehörte zum Ausstellungsgelände. Verena Dubach, die erste Schweizer Landschaftsarchitektin – sie wurde 1959 in den BSLA aufgenommen – war für die Planung der Aussenanlagen verantwortlich. Die Freiräume im Bereich des ehemaligen Schneeliguts gestaltete Margrit Hofmann, über deren Werk leider nichts bekannt ist. Zudem plante Dubach in hohem Detaillierungsgrad einige Sondergärten: den Innenhof des Atriumhauses der Architektin Reni Trüdinger, den Rosengarten am See sowie den Schattenstaudengarten. Das Projekt für die Saffa gilt als Höhepunkt von Dubachs gestalterischer Tätigkeit. Die Ausstellung wurde im Herbst 1959 zurückgebaut, um ein Jahr später Sondergärten der Gartenbauausstellung G59 Platz zu machen. Seit 2020 werden Landiwiese und Saffainsel saniert. Asphaltflächen werden durch Kiesbeläge, alte Bäume nach Erfordernis durch vitale, junge Bäume ersetzt. Der für die Saffa geschaffene Verena-Dubach-Brunnen wurde am ursprünglichen Standort wieder instand gesetzt (Abb. 2).

Abb. 2: Der kürzlich instand gestellte Verena-Dubach-Brunnen der zweiten Ausstellung für Frauenarbeit (Saffa) 1958 in Zürich. Verena Dubach hatte die Freiräume der Saffa gestaltet. © Noah Santer

Seeuferweg in Zürich

Der Bezug zu Gewässern zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Schweizer Landschaftsarchitektur. Die Uferanlagen beim Zürichhorn bergen zahlreiche kulturelle Schätze, angefangen bei Jean Tinguelys klappernder Skulptur «Heureka» bis zur Maison d’homme von Le Corbusier. Dass aber selbst der Seeuferweg zwischen «Fischerstube» und dem Hafen Riesbach ein landschaftsarchitektonisches Kunstwerk ist, dürfte wohl den wenigsten bewusst sein. Den unmittelbaren Anknüpfungspunkt für die Entstehung des Seeuferwegs bildete die erste Schweizerische Gartenbauausstellung von 1959, die G59. Auf der rechten Seeuferseite konnten die Landschaftsarchitekten Ernst Baumann und Willi Neukom ein ebenes und fast zusammenhängendes Gelände planen. Mit dem Staudengarten zwischen Blatterwiese und Zürichhorn realisierten sie ein neues Stück Uferzone, das stilbildend wirken sollte. Neuartig daran waren der fliessende Übergang des Ufers in den See mit Trittsteinen zwischen feinem Geröll sowie eine Wegführung, die das Wasser unmittelbar erlebbar machte (Abb. 3). Die Ufergestaltung kam beim Publikum sehr gut an und wurde deshalb von Neukom 1963 zu einem Seeuferweg ausgebaut. Brigitt Sigel und Erik A. de Jong haben das Werk in ihrem Buch «Der Seeuferweg in Zürich. Eine Spazierlandschaft der Moderne von 1963»1 ausführlich gewürdigt. Ein Parkpflegewerk von SMS Landschaftsarchitektur sichert die Zukunft.

Abb. 3: Der Seeuferweg in Zürich, 1963 gestaltet von Willi Neukom, schafft einen fliessenden Übergang des Ufers in den See. © Noah Santer

Weg der Schweiz

Mehr als zwei Mal so gross wie der Sihlsee ist der Urnersee. Gewaltige Berge ragen zu beiden Seiten aus dem südlichen Zipfel des Vierwaldstättersees und erinnern an einen norwegischen Fjord. Das Rütli liegt am Westufer seines nördlichen Teils. Dort beginnt der «Weg der Schweiz». 1984 liefen bereits erste Projektstudien zum 700-Jahr-Jubiläum der Schweiz (CH91). Der Architekt Peter Lanz berichtete dem Landschaftsarchitekten Stefan Rotzler im freundschaftlichen Fachgespräch von seiner Tätigkeit für einen Weg rund um den Urnersee. Das pragmatische Vorgehen der Involvierten provozierte sie zur Ausarbeitung eines verschärften Konzeptvorschlags. Sie schlugen eine symbolische Aufladung der Route durch kantonale Wegabschnitte (nach dem Ständeratsprinzip) und Abschnittslängen nach Bevölkerungszahl (Nationalratsprinzip) mit rund fünf Millimetern Weglänge für jede/n Schweizer/in vor. So sollte eine freundeidgenössische «Erzählung in der Landschaft» entstehen. Das Konzept stiess bei den Verantwortlichen auf Begeisterung und wurde fast so wie vorgeschlagen auch umgesetzt. Der «Weg der Schweiz» ist nach dem Projektabbruch der CH91 das einzige grosse Projekt, das zum Jubiläumsjahr realisiert werden konnte. Der Weg wird auch heute noch rege begangen und bleibt ein Motor für den Tourismus am Urnersee (Abb. 4).

Foce del Cassarate

Bei der Kapelle von San Lucio aus dem 14. Jahrhundert auf dem gleichnamigen Pass an der Grenze zu Italien scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Am Ende seiner 17 Kilometer langen Reise, bei der Mündung in den Luganersee, erwartet das Wasser, das hier entspringt, eine ganz andere Welt: ein urbaner Raum, der sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts permanent verändert und den Fluss Cassarate in ein enges Korsett zwang. 2001 lancierte der Kanton ein Sanierungsprojekt für das gesamte Gewässer und organisierte 2004 einen Wettbewerb für die Umgestaltung der letzten 450 Meter des Flusslaufs bis zur Mündung in den See. Es gab drei Zielsetzungen: Schutz vor Überschwemmungen, Renaturierung und ökologische Aufwertung sowie die Verbindung der beiden Flussufer, der öffentlichen Räume und Erholungseinrichtungen und ein besserer Zugang zum Wasser für die Bevölkerung. Der Vorschlag des Siegerteams um das Büro Officina del Paesaggio ging wesentlich über die Erfüllung der drei Zielsetzungen des Wettbewerbs hinaus. Er definierte den öffentlichen Raum am Flussdelta als neue Mitte einer neuen Stadt, die grün und blau und grau ist, die den Kontakt sucht zu Natur und Wasser, die Öffentlichkeit und Gemeinwohl ins Zentrum rückt. Die neue Foce del Cassarate ist kein abgearbeitetes Pflichtenheft, sondern ein Ort der Begegnung, wo die Stadt bisher scheinbar endete (Abb. 5).

Abb. 5: Die von Officina del Paesaggio 2014 neu gestaltete Mündung des Cassarate in den Luganersee definiert das Flussdelta als neue Mitte einer neuen Stadt. © Noah Santer

Neue Herausforderungen

Viele Projekte haben einen Bezug zu Wasser. Zum Weinen ist die Zukunft des Berufsstandes aber ganz gewiss nicht. Themen wie die Rolle der Landschaftsarchitektur im Diskurs der Raumentwicklung, des Städtebaus und der Baukultur, oder die Frage nach der fairen Honorierung der Arbeit sind auch 100 Jahre nach der Gründung des BSLA noch aktuell. Dazu gesellen sich weitere. Die Implementierung des modernen Landschaftsbegriffs, Biodiversitätsverlust und Klimakrise bringen Aufgaben, für welche die Landschaftsarchitektur Wissen generieren und Lösungen anbieten sollte. Das muss nicht nur der Anspruch der Disziplin selbst sein, das ist auch die Erwartung von Gesellschaft und Politik.

1 Brigitt Sigel & Erik A. de Jong: Der Seeuferweg in Zürich. Eine Spazierlandschaft der Moderne von 1963. Scheidegger & Spiess, Zürich 2010.