Leben auf acht Quadratmetern

Die Junggesellenheime der SBB in Zürich

Von Dr. sc. ETH Ekaterina Nozhova, Bauberaterin der Fachstelle für Denkmalpflege SBB

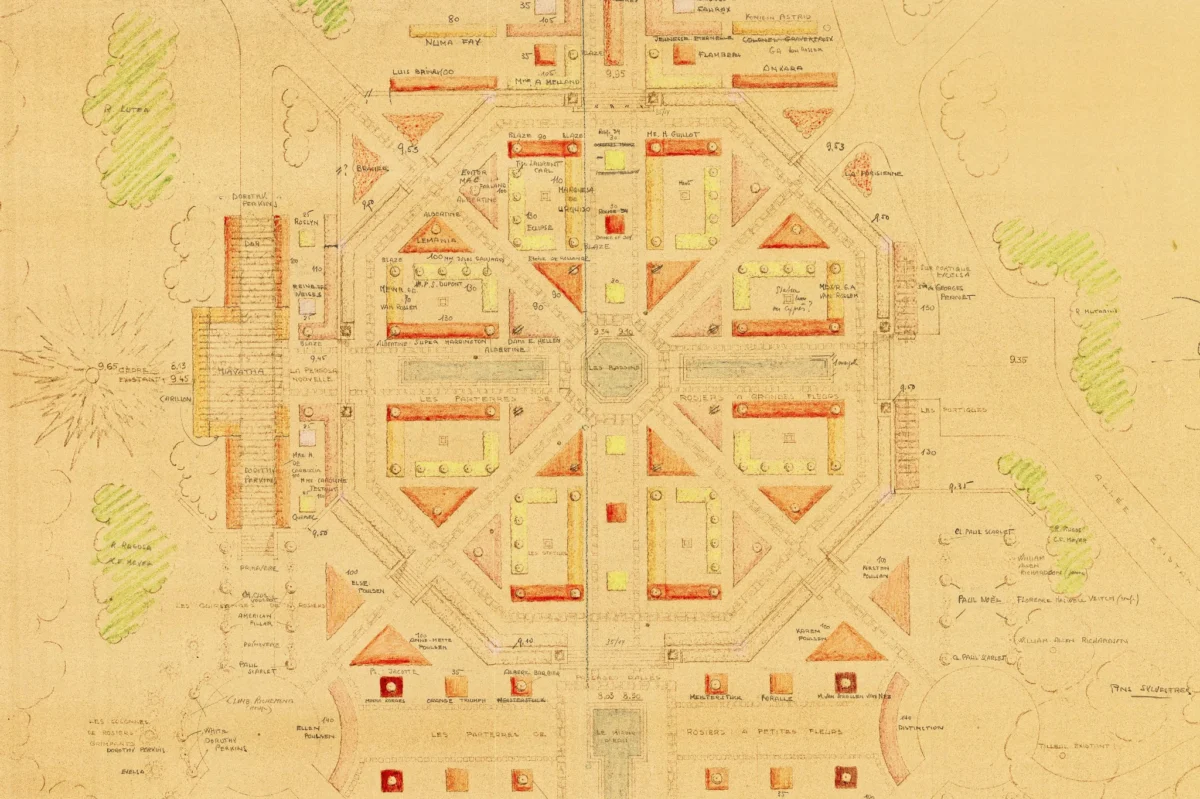

Bulletin 4/2025 – Eine Zukunft für wessen Vergangenheit?, 10. Dezember 2025Als Wohnstätte für minderjährige Lehrlinge erbaut, zeugen die Junggesellenheime der SBB in Zürich von prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen und gemeinschaftlichem Wohnen auf Zeit. Das Provisorium von 1965 war als pragmatische Antwort auf soziale Bedürfnisse gedacht und blieb bis heute erhalten.

«Sie dachten, die Schweiz sei das Paradies. Nun leben sie seit Jahrzehnten auf acht Quadratmetern.» So beschreibt ein eindrücklicher Artikel, der im Mai 2024 in der Rubrik «Gesellschaft» der NZZ erschien, die Lebensbedingungen von Gastarbeitern in den «Junggesellenheimen» an der Brauerstrasse in Zürich. Vier dreistöckige Häuser im Herzen der Stadt dienen Arbeitern der SBB und des Bahntechnikunternehmens Rhomberg Sersa Rail Group als Unterkunft. Viele der Bewohner, ursprünglich nur für ein paar Jahre vorgesehen, sind dort über Jahrzehnte geblieben.

Die Junggesellenheime wurden 1965 von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) errichtet. Zielgruppe der firmeneigenen Unterkünfte waren Jugendliche aus abgelegenen, wenig industrialisierten Bergregionen sowie solche, die zuvor in Beobachtungs- oder Erziehungsheimen untergebracht waren oder – wie es in zeitgenössischen Berichten heisst – «aus geschädigtem Milieu, wo sie den Eltern ohne nachhaltige Schäden nicht mehr überlassen werden könnten». Diese Jugendlichen sollten in der Stadt eine Lehre beginnen, konnten jedoch aus erzieherischen Gründen weder bei ihren Angehörigen noch bei Dritten wohnen. In einem nach pädagogischen Grundsätzen geführten Lehrlingsheim, in dem sie auch ausserhalb der Arbeitszeit unter geeigneter Leitung betreut und überwacht wurden, sollten sie schrittweise auf ein selbstständigeres Leben vorbereitet werden.

Provisorium in Systembauweise

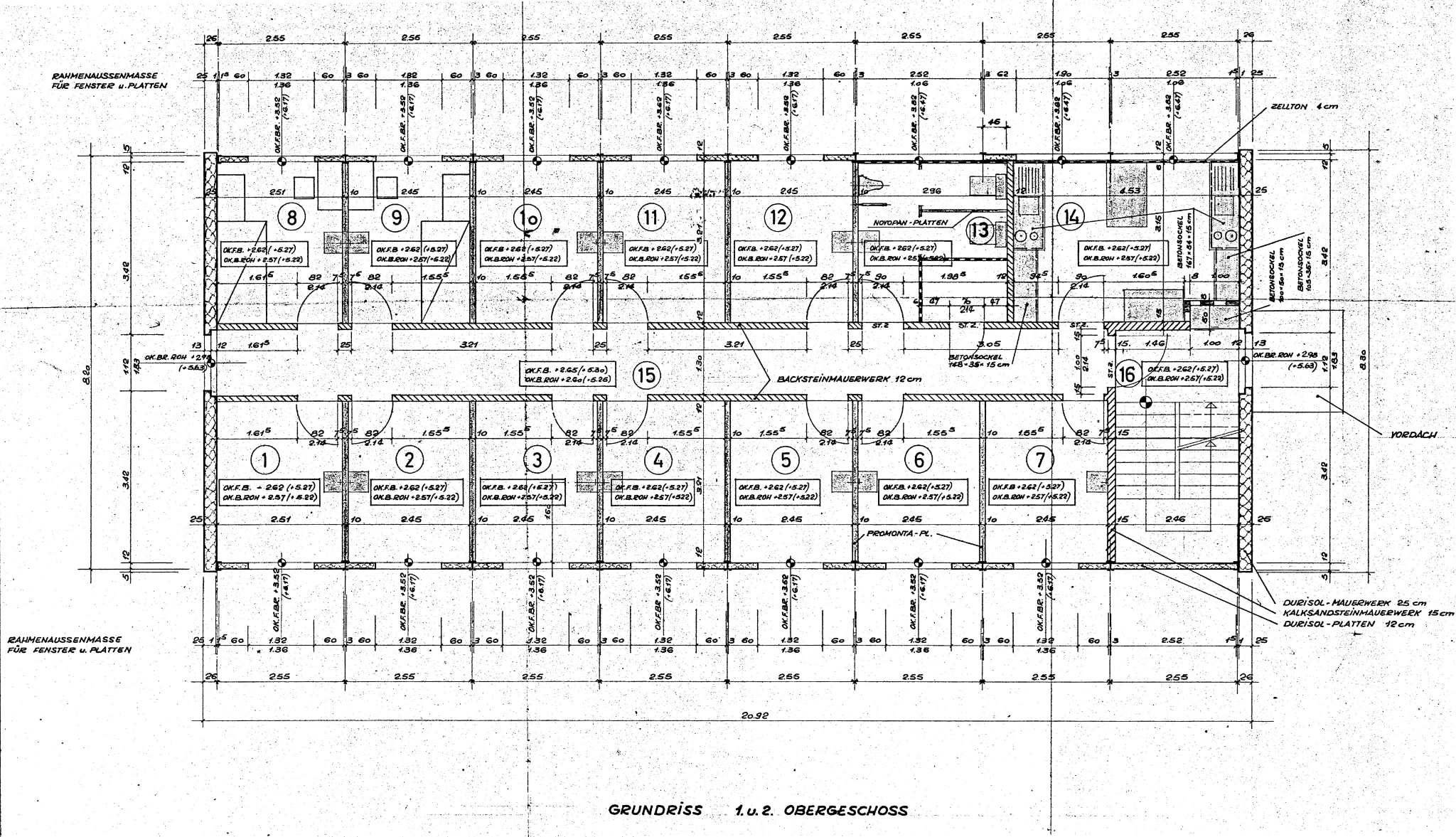

Zu diesem Zweck entstanden im Zentrum von Zürich vier Wohnhäuser in Durisol-Bauweise. Die Häuser I, III und IV verfügten jeweils über 36 Einzelzimmer, drei Küchen und drei WC-Anlagen. Haus II umfasste 20 Doppelzimmer, zwei Küchen, eine Abwartswohnung sowie einen Aufenthaltsraum für 60 Personen. Im Kellergeschoss befanden sich zudem ein Bastelraum, eine Waschküche, ein Geräteraum, ein Vorratsraum, die Zentralheizung sowie eine gross dimensionierte Duschanlage. Die gesamte Anlage bot somit Platz für 108 Personen in Einzelzimmern, 40 Personen in Doppelzimmern sowie für einen Abwart mit seiner Familie.

Die Häuser wurden als Ständerbauten mit Stahlskelett und Durisol-Aussenwandplatten konzipiert. Durisol wurde aus chemisch mineralisierten Holzfasern unter Zusatz von Zement als Bindemittel hergestellt. Die kurze Bauzeit sowie die Wiederverwendbarkeit der Bauteile galten als wesentliche Vorteile dieser Bauweise. Die vier Häuser waren ursprünglich als Provisorium gedacht und nur für zehn Jahre bewilligt. Geplant war, sie nach der Fertigstellung des Rangierbahnhofs Limmattal dorthin zu verlegen. Gemäss zeitgenössischen Berichten konnten lediglich die Bodenkonstruktion und die inneren Tragwände nicht wiederverwendet werden – nicht, weil es technisch unmöglich gewesen wäre, sondern weil sie von der Baupolizei als Massivbau vorgeschrieben wurden.

Grundriss eines Obergeschosses mit 12 Zimmern. Die Bewohner teilen sich Bad und Küche. © SBB-Historic, GD_BAU_SBB59_0157, Plan 023888

Unter Schutz und in Gebrauch

Im Jahr 2020 wurden die Gebäude ins Inventar der Stadt Zürich aufgenommen, sie gelten als wertvolle sozialhistorische Zeugnisse. Doch die Junggesellenheime sind kein Museum: Das Leben auf acht Quadratmetern, mit Gemeinschaftsküche, zwei WCs und einer Dusche pro Stockwerk sowie Besuch nur bis 22 Uhr, wird hier bis heute geführt. Wie konnte ein Projekt mit ursprünglich nachhaltigem sozialem Anspruch zu einer – so die Formulierung im NZZ-Artikel –«Architektur der Ausgrenzung» werden?

Zwei Perspektiven

Eine Diskussion über diese besondere Wohntypologie mit kleinen privaten Einzelräumen, gemeinschaftlich genutzten Bereichen und einer mehr oder weniger liberal gestalteten Heimordnung offenbart stets zwei Seiten des Themas. Auf der einen Seite steht eine modern-utopische Architektur mit Anklängen an das Konzept des Existenzminimums: eine auf neue Soziotypen ausgerichtete Wohnform, die gesellschaftliche Veränderung nicht nur widerspiegelt, sondern auch ermöglicht. Auf der anderen Seite stehen Massnahmen zur Linderung der Wohnungsnot, getragen von einem grundsätzlich defensiven Ansatz: Sie zielen darauf ab, gesellschaftliche Entwicklungen zu kontrollieren, die als Herausforderung oder Bedrohung bestehender Normen, Ordnungen und Strukturen wahrgenommen werden. Die Junggesellenheime veranschaulichen beide dieser Perspektiven.

Ungewisse Zukunft

Im Hinblick auf die Junggesellenheime stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten bestehen, eine optimistische Vision für diese Wohntypologie zu fördern. Dabei wird es wichtig, zu überlegen, wie diese Heime nicht nur als pragmatische Antwort auf soziale Bedürfnisse, sondern als Orte der sozialen Innovation und der positiven Gemeinschaftsbildung gestaltet werden können. Welche strukturellen, sozialen und kulturellen Anpassungen sind erforderlich, um diese Einrichtungen zu einem Modell für zukunftsweisendes Wohnen zu machen? Diese Fragestellung wurde zum zentralen Thema der Diskussion dieses Beitrags an der Tagung «A future for whose past?».